一台戏、一抹妆,方寸场地

台上人演绎悲欢离合哀愁怒喜

一句词、一声腔,随声入戏

台下人坐观风云跌宕人生百态

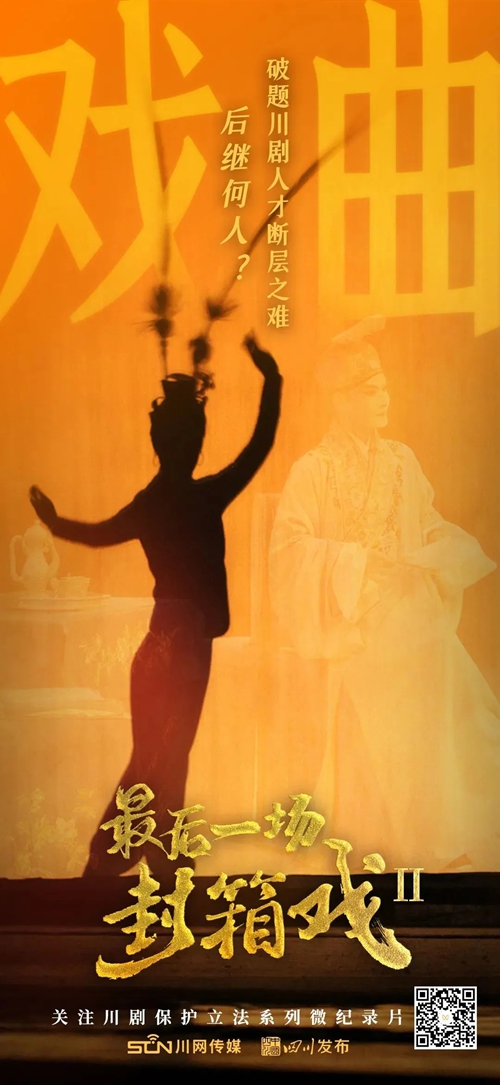

“忘不了爸爸教我翻筋斗,忘不了爸爸教我练嗓喉。我身上镌刻着川剧的基因,我身上有川剧的血液在流。我要重唱川剧,守护万年台历代千秋。”2024年9月25日晚,在省文化艺术中心歌剧厅,随着青年川剧演员王耀超的这段川剧唱腔响起,《最后一场封箱戏》剧情再次被推向高潮,现场掌声如雷。

去年9月24至25日,作为第六届川剧节暨四川省第二届川剧汇演剧目,泸州市合江县川剧团选送的大幕戏《最后一场封箱戏》在四川省文化艺术中心连演两场,并作为全省唯一的由县级川剧团创作的剧目入选“四川省2023年度重大文艺扶持项目”名单。

对于一个即将全员退休的地方川剧院团来说,这是难得的高光时刻。但这份荣光的背后,却面临剧团成员陆续退休、人才青黄不接的困境。青年人才断层,成为这个地方川剧团能否延续的核心问题之一。

借来的男主角

基层院团的人才断层之难

5月17日14时38分,随着司鼓有节奏地敲响,王耀超与同事演绎的川剧《酒楼晒衣》在悦来茶楼舞台上博得满堂喝彩。

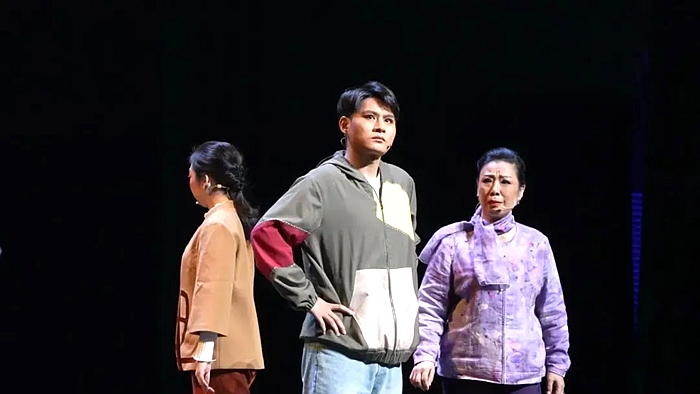

这是时隔半年后,我们再次见到《最后一场封箱戏》的男主角王耀超。许多人不知道的是,他并不是合江县的川剧演员,而是从成都市川剧研究院借来的。

犹记得一年前,与其在合江县川剧团初遇时,彩排间隙,王耀超坐在台下看着台上还在打磨细节的前辈们颇为感慨地说道,由于后继无人,这可能是他职业生涯中第一个“演没了”的剧团。

戏如人生,他摇头笑道,舞台上演绎的不仅是戏里主角林有才的心声,更是他对川剧的执着和热爱。

△王耀超剧照

2008年,年仅10岁的王耀超误打误撞入了行。每天早上6点起,晚上10点就寝。下腰、搬腿、翻跟头……伴着汗水与泪水在绵阳市川剧团团带班度过了“打底子”的4年。感受到基层川剧团逐渐式微,2014年,他离开绵阳考入成都市川剧研究院。

谈起这段经历,他百感交集,当年与他一同学艺的40个同伴,如今还活跃在川剧舞台的不足三分之一。“可能觉得看不到希望、挣不了钱,未来没有前途就转行了。”王耀超说,如果不是当年苦练基本功,并幸运地得到前辈提携,如今的他可能也没有机会站在舞台中央。

可是即使是像他这样勤奋和机遇并存的人,10年间,主演的大幕戏不过10余台。“在我同年龄段可能算多的了。”他坦言,在这一行当里,有很多演员一辈子都没有一次机会担任主角。

“基层院团需要我,我也需要基层的舞台。”王耀超感叹。

△王耀超在后台化妆

“戏曲是植根于民间的艺术,县级川剧团是保持与人民群众联系的最直接的桥梁,是川剧的根。”曾为《最后一场封箱戏》撰写戏评的四川省川剧理论研究会会长杜建华说,她尤为关心的是川剧代表性剧目的传承问题。

“川剧是活态传承,剧目它不是剧本,剧目的传承和创新发展要依靠人来演,基层川剧团的重要性就在这儿。”杜建华语重心长道,丰富群众文化生活、充实川剧新鲜血液、向群众宣讲党的方针政策等等都依赖于剧团。因此,川剧要发展、要传承、要振兴,保留一定数量的基层剧团是必要的。

△杜建华

“从县级川剧团看,现在还能招生的不多,如果不及时补充新鲜血液,这些剧团很快就会自然消亡。”杜建华说。

后备人才、领军人才、紧缺人才

川剧保护与传承关键在人

“神仙老虎狗,生旦净末丑”。

存在约三百年的川剧分小生、旦角、生角、花脸、丑角5个行当,各行当均有自成体系的功法程序。当越来越多的老演员逐渐退休,传承和弘扬的重担谁来承继?

“目前从事川剧行当的多为50岁以上艺人,知名作曲家大都在70岁以上。除此之外,编剧、导演、舞美、管理等专业人才也严重不足。”四川省人大常委会法工委副主任杨筠表示,川剧“底火”不足的其中一个重要因素就是人才断层问题严重,这让她在参与立法之前感到深深担忧。

毋庸置疑,川剧若要实现长久的保护与传承,关键在于“人”。

△“老带新”排演

2024年7月29日表决通过,同年9月1日起正式施行,作为全国文化领域开展跨省协同立法的首次探索,《四川省川剧保护传承条例》(以下简称《条例》)应运而生,吹响了“振兴川剧”的号角。

细览《条例》发现,34条内容中,就有17处提到了“人才”,其中明确要加大对川剧领军人物、紧缺人才和后备人才的培育力度。

“川剧有人愿意演,这里的演是包括了川剧创作台前幕后的全要素。”杨筠强调,川剧演员只是其中之一。

始终坚守在川剧研究和整理传承第一线的杜建华对此表示认同。十余年来,杜建华一直参与梳理传统剧目的工作,在她看来,这件事迫在眉睫。

“我们川剧有6000多个剧目,仅三国戏就有200多个剧本,而且都是曾经在舞台上演出过的。现在川剧舞台上还有多少三国戏?很少了!随着现在这一批老艺术家离开舞台,这些戏怎么传承下去?”杜建华忧心道,身边这样的案例很多。“演不了怎么办呢?我们就先把剧本整理出来,把他的唱腔、他的表演技艺全部整理出来,而这些都需要大量的人参与进来。”

△川剧表演

同样关注这个问题的还有四川省文联主席、四川省川剧院院长陈智林,在他看来,川剧汇演正好为川剧青年人才提供了展示的平台和机会,“要让社会各界看到编、导、演、音、美各门类以及生、旦、净、末、丑各行当人才的赓续成长,发现并培养一批能挑大梁、演大戏的青年‘新秀’‘名角’,推动川剧后辈人才的茁壮成长。”

作为川剧著名“戏窝子”——悦来茶园、锦江剧场背后的掌舵人,成都市川剧研究院党总支书记、院长蒋明睿认为:“作为一个川剧院团,根本任务就是出人出戏,培养能够演很多好戏优秀的演员,从而创作更多优秀剧目。”

对于如何形成人才培养的长效机制,他分享表示,成都市川剧研究院正在管理制度、激励机制、职业规划、学习进修等各方面探索建立现代化良性发展机制。

“让他们每一个人都能有一个丰富、完整并且更长的艺术生命周期,促进演员、编剧、导演、舞美等各行当人员成长。”蒋明睿说,通过不懈努力,他明显感受到近年来观众群体在发生变化:“从最初的老年观众居多,到后来老带新有了很多一家三口的观众,现在周末演出会甚至会看到很多外国观众。”

△在悦来茶园观看演出的观众

时隔32年的“上新”

川剧人才培育涌现新气象

2025年5月19日下午,顶着骄阳的炙烤,四川艺术职业学院武侯校区的练功房里,2023届嘉阳河班的学生们正挥汗如雨地操练着基本功。

“他们是四川艺术职业学院与乐山文化研究发展中心定向培养的委培生,入学的时候,他们最大的18岁,最小的才9岁。除了学习川剧表演的,还有学弦乐、打击乐的娃娃。”带班老师彭娟向我们讲述了她与这群学生间不解的缘分。

1991年,彭娟作为乐山文化发展研究中心川剧艺术研究院(原乐山市川剧团)与四川艺术职业学院开展的首届委培班学生,来到四川艺术职业学院学习川剧。时隔32年后,当两地再次携手招生,彭娟已摇身一变,成为地方安排陪同学生前来学习的班主任。

△照片中间位置为彭娟

“中间断了三代,”彭娟说,“现在能再一次招生我想主要是得益于国家大范围提倡文化自信,希望他们能顺利毕业,担起川剧的大梁。”

“2015年以来,为了有力破解地方院团人才断层的困局,我们陆续为宜宾、乐山、自贡、内江等市级和乐至等县级地方文化院团,培养了总共211名定向川剧委培学生。”四川艺术职业学院川剧系党总支书记林梅介绍道,这些川剧委培生的“出道”,将为川剧的振兴注入“新鲜血液”。此外,据介绍,今年学校已与安岳县文化馆达成合作,于6月开展委培招生工作。

无独有偶,为培养川剧后备人才,2024年9月,成都市川剧研究院的川剧“娃娃班”迎来40余名年龄12-14岁的小学员。这也是时隔12年,该院再次对外招生。而当年招收的那批娃娃,如今已在一些大戏中承担重要角色,成为川剧界冉冉升起的新星。

△川剧“娃娃班”上课

2025年5月,在成都工业职业技术学院内,川剧名家陈巧茹工作室吸引了许多学生前来听课。这是她随着戏曲进校园来到这所学校的第四年。为了更好地振兴川剧、推广川剧,培养川剧“好苗子”,近年来我省设立了多批四川省戏曲名家工作室,陈巧茹正是首批入选者。

近来每个星期天的下午,陈巧茹都会排除万难,为学校川剧社团的孩子们授课。“我觉得在我的一生中,我就是戏剧的情人。我们从小就学戏,川剧给我们这么多,我也希望把我感受到的这种艺术、对我的滋养传递给年轻人。”

……

《条例》出台后,一个个川剧界的好消息接踵而至。

2024年9月9日,川剧保护条例正式实施后的第9天,成都艺术职业大学正式成立戏剧影视学院。次年5月,学校传来好消息:四川省首个戏曲表演职业本科专业落户成都艺术职业大学。这将有效填补川剧本科层次教育的空白,为川剧活态传承积蓄更多高素质人才。

“成立本科了!有本科了!刚好我们明年可以报本科!”彩排间隙,成都市文化艺术学校川剧大班的林芯宇从老师口中得知川剧即将开设本科的好消息,欢呼雀跃、尖叫着在练习室里与相熟的同学分享这一喜讯。

这个身躯小小的15岁姑娘眼中满是对未来的憧憬,手上练习折子戏的动作更加有劲,因为她知道,川剧,将迎来更好的未来。

有人来演

还要有人来看

如何破解川剧“无人来看”的难题?

“最后一场封箱戏”第三集

敬请期待!