2015年7月20日在四川省第十二届人民代表大会常务委员会第十七次会议上

四川省审计厅厅长 黄河

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我受省人民政府委托,向省人大常委会报告2014年度省级预算执行和其他财政收支的审计情况,请予审议。

根据《中华人民共和国审计法》的规定,审计厅对2014年度省级预算执行和其他财政收支进行了审计。自去年7月向省人大常委会报告审计工作以来,全省审计机关依法履行审计职责,积极推进对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部经济责任履行情况的审计全覆盖,持续开展稳增长等政策措施落实情况跟踪审计,加强对权力的制约和监督,审计的监督保障作用在经济发展新常态下进一步深化。全省审计机关开展审计项目9100个,审计后各地各部门认真落实整改,促进增收节支69.96亿元,挽回损失93.11亿元;审减政府建设项目投资113亿元;提出审计整改建议被采纳17678条,促进建立健全规章制度180项。向司法纪检监察机关和有关部门移送违法违纪案件线索313件,移送处理人员302人,已有126人受到刑事和党纪政纪处理。

审计情况表明,2014年度,在经济下行压力继续加大的形势下,全省各地各部门紧紧围绕中央和省委重大决策部署,统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,认真执行省人大批准的财政预算和发展计划,扎实有效地推进相关工作,较好地完成了年度预算收支任务。

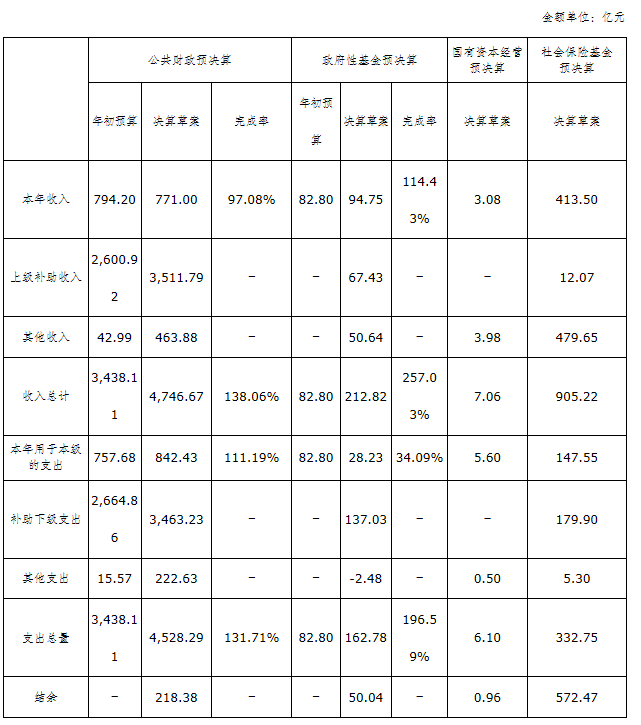

——实现预算收支平衡。积极应对经济下行、结构性减税、减免行政事业性收费等因素影响,依法组织财政收入,全省地方一般公共预算收入实现3061.07亿元,完成预算的100.1%,加上中央补助、上年结余和政府债券资金,可供安排的收入总量为7557.8亿元,当年支出、上缴中央、偿还债务等支出共计7023.73亿元,全省结余资金534.07亿元,实现了收支平衡。省本级在一般公共预算收入短收23.2亿元的情况下,通过调减预备费、压减结余资金平衡收支预算。(2014年省本级财政收支预决算情况见后表)

——提高财政保障能力。加大资金统筹力度,调整优化支出结构,全省一般公共预算民生支出4418亿元、占65%,产业发展和基础设施建设支出1312亿元、占19.3%,促进了民生改善和中央、省重大决策部署实施。加大对下支持力度,省对市县一般公共预算转移支付3300.71亿元,其中一般性转移支付占49.7%;一般公共预算县级支出占全省支出的比重达到69%。

2014年省本级财政收支预决算情况

——推进财税体制改革。认真编制和执行一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算,着力构建全口径预算体系。调整完善省与市县财税体制,建立健全跨区域财税利益分享机制。落实“营改增”等各项结构性减税政策,取消合并、停收免收部分行政事业性收费,减轻企业负担。健全完善预算信息公开办法,省市县三级政府预算、部门预算和“三公”经费预算向社会公开。

——强化绩效管理和风险防范。清理存量资金,加强结转结余资金管理,激活存量资金潜力。扩大财政支出绩效评价范围和参与主体,绩效管理进一步深化。强化考核问责,将债务风险管控作为对地方政府目标考核的重要指标,推动政府债务纳入预算管理、实施规模控制。健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制,着力引导货币信贷和社会融资适度增长,促进财政金融稳健运行。

一、省级预算管理及决算草案审计情况

重点审计了公共财政、政府性基金、国有资本经营预算执行和税收征管等情况,并首次对省级决算草案进行了审计。从审计情况看,财政、地税等部门狠抓增收节支,积极推进财税体制改革,注重加强制度建设,财政宏观调控作用不断增强。但在预算管理的精细化、财政资金绩效和决算编报等方面也存在一些问题。

(一)存量资金的清理盘活不够到位。2014年,省本级公共预算结转结余资金比上年有所增长,未完成上级要求压缩15%以上的目标。政府性基金支出进度缓慢,结余占当年支出预算的64%,有9项基金(占基金项目总数的24%)预算执行率连续两年未达到80%。结转超过两年以上的部门结余资金14.98亿元,未按规定统筹使用。督促清理各部门往来款效果不佳,有482个行政事业单位应收类资金较上年增加了58.95亿元。

(二)部分预算编制不够完整细化。批复的2014年部门预算中,有54个部门少编上年结转结余7.5亿元,有14个部门多编3943万元。国有资本经营预算支出2.49亿元未编制具体项目和单位,占年初预算的42.9%。政府性基金未编制上级补助收入和补助下级支出预算。

(三)预算分配不够合规和及时。一些资金安排不合规,如城市新区建设专项补助资金中有1.37亿元安排给不符合补助条件的项目;抽查3个市县11个项目的省级预算内投资补助资金,发现对5个项目虚编申报资料等问题审核把关不严,违规安排资金2130万元。在项目资金分配上存在多头申报、重复安排问题,如对某公司同一个项目,省发改委安排资金200万元,省经信委安排资金890万元。部分预算下达不够及时,经抽查,省级专项预算48.96亿元未按规定在6月底前下达至预算单位或下级财政,其中14.99亿元在11月份以后才下达;中央转移支付资金142.35亿元未按要求于1个月内下达,其中44.65亿元延迟两个月以上,最长的延迟半年。

(四)财政改革的一些具体措施落实不够。省本级实施公务卡改革的1204个预算单位中,有323个单位连续两年公务卡强制结算项目的支付比例还不到10%,其中44个单位甚至比上年下降。对部门预决算及 “三公”经费公开的指导和把关不够,一些部门的公开时间、内容和口径等不规范。专项资金绩效管理还有待加强,抽查年初预算专项资金66.3亿元,均不同程度存在绩效目标不够具体、量化的问题,项目支出绩效评价缺乏具体标准。

(五)部分税收征管工作不够规范。未按要求及时将高速公路建筑业营业税的征收方式,由委托代征调整为在建筑劳务发生地申报缴纳,涉及税收1.4亿元。未在规定时限内退还税款,抽查省地税局直属分局和7个市地税局2014年办理误收退税业务中,在受理退税申请后,未在规定的30天内退还的税款有4577万元,办理退税时间最长的达248天。

(六)税源信息不共享导致税款漏征。由于部门间涉税信息交换渠道不畅通和内部资源整合不到位, 2014年省地税局直属分局和7个市地税局应征未征1337户企业房产税3969万元、城镇土地使用税1.4亿元;全省有1.87万辆汽车计税排量低于车管部门登记排量,降低了车船税计税标准,导致少征税款。

(七)省级财政决算草案不够完整和准确。少计决算收入1.29亿元,如未及时将法院诉讼费6821万元、106个单位的国有资产有偿使用及处置收入5401万元收缴金库,纳入决算反映。多计决算支出9.71亿元,其中属于未及时注销结转资金、不符合列支条件而列报支出7.6亿元。

二、省级部门预算执行审计及决算草案审签情况

对省发改委、省经信委、商务厅、省旅游局、省监狱管理局及其13个下属单位2014年度预算执行情况进行了审计,首次同步开展了部门决算草案审签,对部分非经营性房产有偿使用管理情况和挂靠省级部门的学(协)会进行了延伸调查,发现的主要问题:

(一)部门存量资金未按要求全面清理和分类处置。截至2014年末,5个部门及其下属单位尚有以前年度各类结转结余资金4350万元未及时申报上缴,如省旅游局将历年补助资金结余981.8万元列作往来款项,未交回财政统筹使用,部分资金挂账时间长达10年以上;省经信委历年结余569.8万元未上缴财政。

(二)预算执行和管理不严格。5个部门及其4个下属单位存在应缴未缴财政收入和专户资金、无预算超预算支出以及以拨作支等违反预算管理规定的问题,涉及金额7561万元,如省监狱管理局未及时将国有产权转让等收入3146万元向财政申报缴入国库;四川工商职业技术学院等2个单位结余的项目资金1533万元未纳入预算管理、坐收坐支应上缴财政的事业收入77.48万元。一些项目资金分配不合理,导致资金沉淀,如省发改委2014年安排给3个下属单位及主管协会资金3280万元,当年结余2392万元,资金使用绩效不高。

(三)贯彻执行“三公”经费管理等规定不够到位。一些部门在“三公”经费管理、津补贴发放等方面仍然存在不严格、不规范的问题。3个部门及1个下属单位超预算支出公务用车运行维护费139万元。一些单位的公务接待费报销不合规,如省旅游学校部分公务接待开支无接待审批单、派出单位公函及接待清单,存在超预算问题。省外商投资企业服务中心按每人每月200元的标准为职工公交卡充值,超过政策规定多发交通费2.16万元。

(四)非经营性房屋资产有偿使用管理不规范。抽查省级机关国有资产管理中心和部门下属的13个单位发现,大部分未建立健全有偿使用房屋资产管理制度,对外招租、租金收缴不规范,2014年有2.93万平方米的房屋等资产未按规定公开招租,涉及合同金额999万元;有10个单位收取的房屋出租收入1152万元未按“收支两条线”规定上缴财政,直接用于发放绩效工资、缴纳住房公积金等。

(五)部门决算草案编报不准确。审计发现,5个部门的决算草案均程度不同地存在编报口径不规范、汇总审查不严格等问题,导致决算草案不够真实、完整。一是未按规定开展年终清理盘点,涉及往来款项和财产物资3.14亿元 。二是编制本级决算时擅自调整支出1263万元、账务处理错误606万元。三是汇总所属单位决算时错报收支金额1462万元。

此外,运用信息化审计技术,对部分省级单位的信息化系统运行绩效进行了审计调查,发现的主要问题:一是尚未建立整合运用关联数据的共享平台。相关部门履职中存在关联关系的数据未实现共享,形成信息“壁垒”和信息系统“孤岛化”,影响了政府工作的业务协同。如地税机关与房管、国土等部门未建立信息共享机制,对征税对象信息无法全面准确掌握,审计发现,纳税人已登记的部分房产、土地,在税务机关没有缴纳房产税、城镇土地使用税记录,存在税收征管漏洞。二是信息系统建设与运用存在缺陷。一些信息系统存在重要信息缺失、系统数据不准确等问题,影响信息资源作用的有效发挥。如省农村信用社资金信息系统未包含高风险投资业务、个人贷款信息不完整,难以实时有效地对资金安全和涉农贷款发放的真实情况进行全面监控。

三、重大政策措施落实跟踪审计情况

针对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等重大政策措施的具体部署、执行进度、实际效果,全省审计机关持续开展了跟踪审计。总体上看,各级各部门围绕国务院和我省出台的一系列政策,制定具体措施,综合施策,取得明显成效。但也存在一些问题,主要是:

(一)部分重点项目推进缓慢。抽查100个省重点项目发现,2014年有49个项目未实现当年计划目标,完成投资额只占计划投资额的52.4%。一些项目开工不及时、建设推进慢,如成安渝高速公路原计划于2012年底建成通车,但至今未完工,建设进度严重滞后。

(二)一些政策措施未落地。部分地方执行政策不严格,如6个市县保障性安居工程项目被违规收取应减免费用304万元,4个市县保障性安居工程项目银行贷款未能按规定享受优惠利率,多负担利息738万元。一些措施脱离实际难以落实,如现代服务业集聚区认定办法系参照东部沿海省份制定,但认定标准过高,致使部分市州推进集聚区建设难度较大。

(三)要素保障不够有力。融资难融资贵的问题在一些行业和地方还比较突出,如金融保险机构对养老服务业发展的支持不够,审计调查的5个市本级及所辖22个县中,2014年仅有1个市本级和2个县落实信贷资金1907万元,仅有1家保险公司承接了1家养老机构责任险。部分企业的生产用电、用气未得到较好保障。不少重点项目建设中,由于征地拆迁难,建设用地交付滞后往往成为工程项目不能按期推进的重要因素。

(四)简政放权及其运行效果还有待提升。一些地方采取合并方式降低行政审批事项总数,或将行政许可审批转为服务事项,但并未改变原审批流程和强制性,涉及8个市223项审批事项;有10个市的220项审批事项未能及时有效承接。一些部门的审批事项互为前置,联动审批范围和力度不够,审批耗时长等问题仍然存在。

(五)规范行政权力不够彻底。一些省级部门的领导干部在学(协)会兼职,下属事业单位与对口学(协)会“两块牌子,一套人马”,办公用房、公务用车等混管混用,部分职能边界不清。如“四川省优质工程天府杯”的表彰主体经批准系省建设工程质量安全与监理协会,但被擅自改为住房城乡建设厅,2014年由两年评比一次改为一年两次,获奖率近90%,协会还违规向获奖单位收取评审费67.5万元。一些学(协)会利用行政影响获取利益,如省医学会利用开展继续教育、组织学术会议的机会,邀请医药企业到现场宣传产品信息等,仅2014年就收取企业赞助费1499万元。抽查的一些学(协)会将其所获部分收入“反哺”主管单位,2014年向主管单位上缴收入、承担费用等1385万元。

四、政府投资建设项目审计情况

各级审计机关始终把政府投资审计作为重要任务,切实把工作重心转移到对权力的监督制约上,不断加大审计力度。2014年6月至2015年5月,全省共对1232亿元的政府建设投资进行了项目竣工结(决)算和跟踪审计,提出审计建议被采纳并整改落实1.47万条,促进建立健全规章制度633项。审计发现的主要问题:

(一)项目投资高估冒算的问题依然普遍。部分建设单位对BT、BOT及代建制等新型融资和建设管理模式缺乏严格有效的监督,问责机制不完善,致使高估冒算工程造价等违法违规行为依然普遍存在。全省送审的1232亿元投资中,审计审减造价113亿元,审减率9.19%。其中,审计查出虚报工程量增加投资81.38亿元,虚假工程变更签证11.64亿元,虚高材料价格11.54亿元,多计规费、税金5.34亿,超标准列支建设管理费等3.34亿元。如省人民医院川港康复科技综合大楼项目,因施工单位多计工程量等因素,审计核减投资7042万元,审减率16%。

(二)未按规定进行招投标和合同管理。此类问题涉及违规金额共计27.64亿元。一是部分建设单位采取直接指定、肢解发包等方式规避招投标、比选。审计发现有388个项目存在此类问题,涉及金额7.45亿元。如省博物馆二期工程设计及监理等服务,均采取直接指定的方式发包,涉及金额1157万元。二是部分项目以可研、初设等文件招标,导致施工过程中工程变更频发,项目投资增加和失控。经对已审计的1014个项目进行分析,其中200个项目用可研、初设等文件招标,占20%。三是违规签订合同和转分包,涉及违规金额20.19亿元。如都江堰灌区毗河供水一期工程,以补充协议改变主合同和招标文件中进度款支付方式等实质性条款,导致建设资金成本增加;天府大道三期、天府新区货运通道项目的施工单位将部分主体工程违规分包,有的还分包给资质较低的施工单位,涉及金额8.19亿元。四是部分项目未严格履行合同约定,变更频繁。集中分析的1014个项目中,变更超过合同金额10%以上的项目达477个,涉及变更金额49.97亿元。

(三)部分项目建设主管部门和参建单位履职不到位。一些主管部门以事务多、时间紧为由未切实履职,缺乏对项目建设的有效监督。如雅安市发展和改革委对市本级48个政府投资建设项目未批复初设和概算,极易导致项目投资失控。部分建设单位履职不到位,造成项目投资增加。如攀枝花至田房(川滇界)高速公路建设单位监管不力,将应由保险理赔的损失作为工程变更纳入建设成本,增加工程投资1043万元。部分监理及过程控制单位也未认真履职,致使投资不实或埋下质量隐患。经抽查,有325个项目监理单位未按要求对施工单位编制的结算书进行审核,占抽查数的32%。

(四)部分建设资金和项目管理不合规。一些建设单位专款专用意识不强,或因主管部门对专项资金监管不严,将项目资金挪作他用。已审计的项目中,有276个存在挪用资金行为,涉及金额18.26亿元。如毗河供水一期工程建设资金13.68亿元被挪用于土地储备等其他项目。一些项目存在未经批准超概算投资、超付工程进度款等问题,涉及金额20.63亿元。如省旅游学校部分迁建工程因超规模超标准建设,实际投资超概算8338万元,超概率高达155%。一些项目进度控制不严,抽查发现,有304个项目因征地拆迁、环评、资金等原因,程度不同地存在超工期的问题,占抽查项目数的30%。

五、重点民生工程和资金审计情况

紧扣十大民生工程和20件民生大事强化审计的监督保障职能,重点对百姓安居、扶贫解困工程及养老服务业发展情况进行了审计和调查。

(一)城镇保障性安居工程跟踪审计情况

组织对全省2014年城镇保障性安居工程建设、住房分配和管理等情况进行了跟踪审计。去年全省城镇保障性安居工程实际开工49.61万套,基本建成22.59万套,新增发放住房租赁补贴1.71万户。通过实物和货币安置等方式保障棚户区居民家庭37.44万户、115万人,通过发放租赁补贴、配租配售等方式保障中低收入住房困难家庭44.24万户、118.5万人。总体看,我省城镇保障性安居工程建设取得明显实效,但工作推进和统筹管理等方面还存在一些问题:一是部分地方棚户区改造任务未完成。41个市县未完成省下达棚户区改造开工任务1.76万套,7个市县以风貌改造、文化广场建设等违规抵顶棚户区改造任务3020户。二是资金筹集使用不规范。20个市县的财政、住房公积金管理等单位少安排或未按规定少提取保障性安居工程资金4.31亿元,24个市县将保障性安居工程资金6.67亿元挪用于其他市政基础设施建设等项目支出,个别地方在保障性安居工程资金中自行提取工作经费甚至滥发奖励。三是部分监督管理工作不严格。有2815户保障对象不再符合条件但仍违规享受保障性住房或领取货币补贴,2430个家庭虚报资料骗取住房保障待遇,有4.19万套已建成保障性住房截至2014年底空置超过一年。

(二)扶贫资金专项审计情况

组织对秦巴山片区6个市本级及所属34个贫困县2011年至2013年各类财政扶贫资金筹集管理使用和项目建设情况进行了审计。审计情况表明,相关地方积极筹措扶贫资金,加大规范管理和项目实施力度,改善了贫困地区群众生产生活条件,扶贫开发工作取得明显成效,但资金使用和项目建设中也存在一些问题。资金管理方面:18个县的地方财政专项扶贫资金投入未按要求实现逐年增长,其中6个县资金投入下降、4个县未安排县级财政专项扶贫资金;2个市本级和28个县闲置扶贫项目资金5097万元;个别地方不同程度地存在扶贫资金被骗取、挪用等问题,如万源市个别单位伪造虚假资料骗取财政专项扶贫资金32.31万元,伙同银行造假骗取扶贫贷款项目财政贴息6.8万元;阆中市彭城镇、双龙镇镇政府将已下达到村的扶贫项目资金112万元收回后大部分用于单位开支;广元市朝天区临溪乡两任乡长先后签具假发票套取扶贫资金77.39万元设“小金库”,用于接待费等开支。项目实施方面:16个县63个项目未履行招投标或比选程序,涉及金额9737万元;13个县66个建设项目不达标或未组织验收。

(三)财政扶持养老服务业审计调查情况

对民政厅等6个部门和成都等5个市及所辖22个县2014年度财政扶持养老服务业发展情况进行了专项调查。结果表明,相关部门和地方积极加强政策引导,撬动社会资本投入,推动我省养老服务业平稳起步,但相关工作开展与专项资金使用等方面还存在一些问题。一是推进力度不够。各相关部门在支持养老服务业发展上统筹协调不到位,缺乏有效扶持的配套措施,养老服务业发展缓慢。部分市州未完成当年目标任务, 如下达古蔺县和叙永县完成公办养老机构新增床位820张和510张,古蔺县当年实际未新增床位,叙永县当年实际新增床位仅80张。二是养老服务机构的作用发挥不够充分。所调查市县2014年末约有老龄人口272万人,有养老机构460个、床位5.35万张,但吸收老龄人口仅1.32万人。抽查的养老机构和日间照料中心有床位2.29万张,常年使用仅1.39万张,闲置率近40%。三是财政扶持资金使用效益不高。所调查市县2014年预算安排扶持养老产业资金5.34亿元,年底结存1.73亿元,近三分之一的资金尚未投入使用。

六、芦山地震灾后恢复重建项目资金跟踪审计情况

组织灾区和对口援建市审计机关坚持问题导向,对重建资金、项目和相关部门的履职尽责情况进行了跟踪审计。截至2015年5月底,共派出审计人员1302人次、272个审计组,对计划总投资410亿元的440个项目进行跟踪检查;对送审总投资2.17亿元的189个项目进行了竣工决(结)算审计,核减投资1679万元。共提交审计报告、审计建议书441份,发出审计情况通报109份,提出审计建议828条,促进建立健全规章制度51项。阶段性审计结果表明,灾后重建资金管理使用和项目建设总体情况是好的,未发现重大违法违纪行为,但由于灾后重建涉及面广、政策性强且情况复杂,审计也反映出一些阶段性的问题。

资金使用方面。一是资金结存量较大。截至2015年3月末,省财政共下达雅安市本级灾后恢复重建资金79.45亿元,拨出资金46.13亿元,结存33.32亿元,占41.9%。部分建设资金滞留项目建设单位,如雅安经济开发区管理委员会未按项目实际进度申请款项,导致滞留资金4.19亿元。二是个别单位和地方资金管理存在违规问题。如雅安市质监局编制虚假的项目资料申报重建资金48.65万元。一些地方还存在农户重复、超标准或不符合条件而领取过渡安置补助金的问题。

建设管理方面。一是部分项目存在围标串标行为。经对部分灾后重建项目的招投标情况进行抽查,发现15个项目涉嫌串通投标,涉及52家投标人。二是一些部门单位未尽职履约把好监管责任关。如雅安市规建和住房保障局未对在建项目进行安全文明施工检查和费率测定。国道108线、351线部分监理单位对施工机械设备进出场监管不严。部分施工单位派出的项目管理人员违规同时担任多个项目经理。三是部分项目的配套基础设施建设滞后。如雅安中学项目所处区域的市政道路、管网等基础设施未同步建设,对学校建成后及时投入使用造成影响。

七、政府性债务审计情况

对省本级和部分市县2013年7月至2014年12月新增政府负有偿还责任债务(以下简称政府债务)进行了专项审计调查。审计表明,各级政府着力推进债务借、管、用、还规范化运作,债务管理和风险防控不断加强。经本次审计,省本级、3个市和20个县新举借496.53亿元,偿还、核减411.18亿元,加上按政策口径调增56.41亿元,2014年末政府债务为1236.79亿元(其中省本级361.17亿元),比2013年6月末全国债务审计核定数净增加141.76亿元。新举借债务中,用于交通道路等建设占52.5%、教科文卫和农林水事业占8.8%、保障性住房建设占7.8%,省本级偿债压力较小、风险可控,部分市县债务增长较快,偿债压力较大。审计发现的主要问题:

债务举借方面。少数地方违规举借债务39.18亿元,如高县国资公司违反集资管理规定,以年利率15.2%向全县行政事业单位职工募集民生工程项目资本金5.84亿元。绵阳七曲山旅游开发公司等单位以景区内设施装修等虚假项目取得银行贷款3.45亿元用于其他项目建设。部分新举借债务融资成本较高,如安岳县一融资平台公司组织实施的产业园道路建设BT项目,年融资成本率达29.3%。

债务管理方面。部分地方未按规定制定和执行债务管理制度,对债务规模和风险控制不到位。与2012年末相比,有2个市和12个县债务率上升,如南江县上升了131.4%,其债务率近3年都超过100%,且逐年增加,2014年末债务率达288%;威远县虽制定了《政府性债务风险预警制度》,但在2013年债务率已达124.36%的情况下,2014年仍新增政府债务11.49亿元,债务率增至148.8%,制度未得到严格执行。

资金使用方面。一些单位未按约定用途使用债务资金33.64亿元,如安岳县财政局将县医院等融资租赁贷款5.7亿元用于平衡预算。自贡高新投资公司未严格执行BT合同约定,在未达到付款条件的情况下提前支付道路等工程款4.04亿元。部分新举借债务资金未有效使用,如自贡市高新区土地储备中心2014年12月在已提取的贷款1.23亿元未使用的情况下,又向银行提取贷款1.26亿元,至2015年3月底仍闲置未用,按合同约定利率计算,抵扣存款利息收入后已造成损失241.38万元。

八、省属国有企业和地方金融机构审计情况

(一)省属国有企业审计情况。对四川化工控股(集团)、省煤炭产业集团、新华发行集团、党建期刊集团领导人员进行了经济责任审计,发现经营和财务管理方面的主要问题:一是企业违规或不当决策造成重大损失。抽查部分重大决策事项,存在未按规定程序决策、前期工作不充分等问题,形成亏损或潜在损失。如川煤集团未按规定报经省国资委核准,对外投资主业外的项目3亿元,造成2.16亿元的潜在损失。新华发行集团“新华之星”建设项目多次调整决策,先后4次扩大建设规模并变更设计方案,造成设计费损失836.4万元。二是执行财经制度和纪律不严格。部分企业的财务和内部管理不规范,如新华发行集团本部及所属公司以虚假票据、虚构事项套取资金88万元,用于向参加书刊发行会的人员发放交通补助等支出;川煤集团、化工控股集团违规向高管人员发放薪酬163.67万元。

(二)农村信用社(农村商业银行)审计情况。对省联社和宣汉等15家县联社2014年信贷政策执行情况进行了审计调查。情况表明,相关信用社积极加强业务创新,提升市场竞争力,金融服务能力逐步提升。审计发现的主要问题:一是一些地方投向农业生产类的资金较少。如眉山市东坡区联社70%的农户贷款是个体工商户贷款、农户住房建设贷款等。二是信贷政策执行不到位。如3家县联社向“两高一剩”行业发放贷款7978万元,2家县联社向融资平台公司发放贷款4910万元,向财政部门、内部员工违规发放贷款1180万元。三是违规投资中长期信托、资产管理计划等非保本型高风险业务。如荣县联社2013年购入不承诺保本和最低收益,且无有效抵押担保的信托产品3亿元,存在明显风险隐患。

对以上审计发现的问题,省政府高度重视,责成有关地方和部门切实抓好整改工作,目前部分问题已经或正在得到纠正。特别是在政策措施落实情况和灾后恢复重建跟踪审计中,一些过程中、阶段性的问题已及时得到整改,简政放权、行政审批正不断规范,灾后恢复重建相关单位的责任意识、法规意识明显增强,资金和项目管理不断强化。全面的整改情况,省政府将在年底前向省人大常委会作专题报告。

九、进一步加强财政预算管理的意见

(一)认真贯彻落实新预算法,加快推进财税体制改革。推进全口径预算编制,探索完善跨年度预算平衡机制,深化财政信息公开,增强预算透明度。加大国有资本经营收益和政府性基金调入一般公共预算使用的力度,增强财政统筹能力,保障重点事项需要。加强转移支付清理整合,切实解决管理分配中的“碎片化”问题。优化县级基本财力保障制度,健全事权与财权相匹配的地方税体系,完善促进基本公共服务均等化和主体功能区建设的公共财政体系。

(二)提升财政资金绩效,确保稳增长等政策措施贯彻落实。加强财源建设和收入征管,盘活存量资金,优化支出结构,进一步细化财政政策措施,增进财政金融互动配合,围绕稳增长、调结构、促发展提升财政的杠杆和撬动作用。提高年初预算到位率,加强专项资金清理整合,深化绩效预算管理改革,健全政府债务规模控制和考核问责机制,坚持绩效引导、精准发力,推动各项重大政策措施和宏观调控部署落地见效。

(三)完善监督体系,推进依法理财。强化各监督主体的整合联动,加大跨部门跨系统数据交互和运用力度,扩大联网审计范围,推进决算草案审计和省级部门决算草案审签,建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督体系,加强对重大决策和财政收支的监督约束,推进依法行政、依法理财。加大审计发现问题整改落实力度,健全问效追责机制,对整改不力、屡审屡犯的单位和个人严格追责问责。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,在省委的正确领导和省人大监督支持下,省级预算管理体系更加健全,财政收支进一步规范,审计工作也在推进审计全覆盖、促进完善国家治理等方面取得新成效。全省审计机关将努力适应经济发展新常态,锐意进取,扎实工作,为实现四川“两个跨越”、全面建成小康社会做出更大贡献!

以上报告,请予审议。