全省国资国企深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,坚决贯彻落实省委、省政府决策部署,按照省人大监督要求,聚焦高质量发展,着力强化党建引领,全力拼经济、搞建设,抓改革、促发展,强监管、防风险,加快做强做优做大国有资本和国有企业,坚决守护好、发展好全体人民的共同财富。

一、企业国有资产(不含金融企业)总体情况

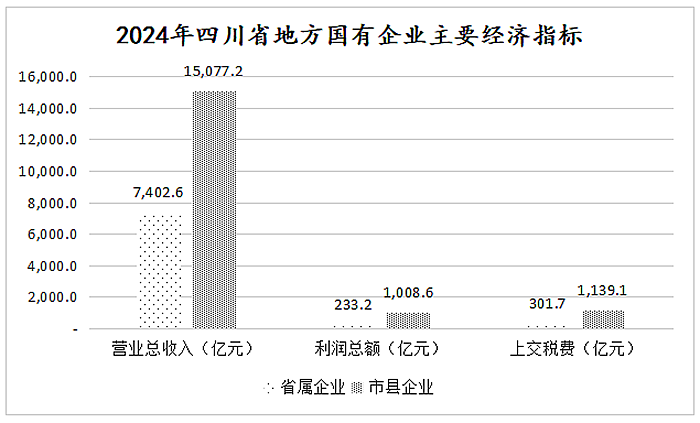

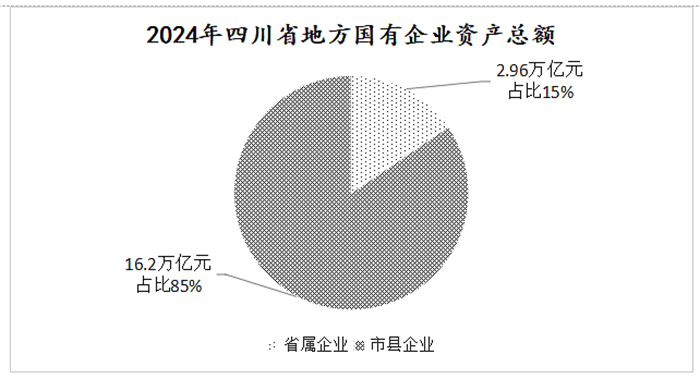

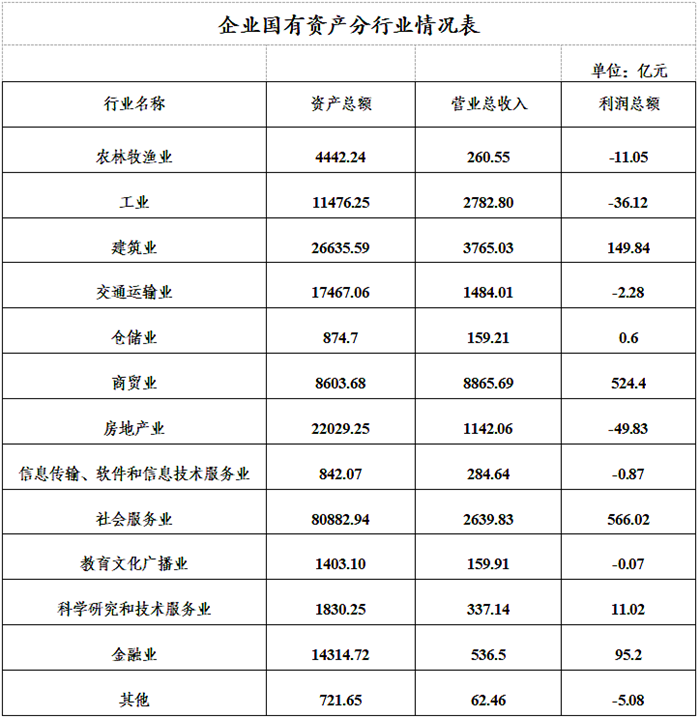

截至2024年末,全省地方国有企业单户企业共1.65万户,职工人数90.7万人。其中,省属企业3742户,职工人数29.2万人;市县企业12791户,职工人数61.5万人。全省地方国有企业资产总额19.15万亿元、实现营业总收入2.25万亿元、利润总额1242亿元、上交税费1441亿元、增加值4531亿元,同比分别增长13.1%、7.4%、-4.2%、5.7%、4.0%。其中,省属企业资产总额2.96万亿元、实现营业总收入7403亿元、利润总额233亿元、上交税费302亿元、增加值1327亿元,同比分别增长8.1%、3.1%、-15.8%、4.3%、2.3%;市县企业资产总额16.19万亿元、实现营业总收入1.51万亿元、利润总额1009亿元、上交税费1139亿元、增加值3204亿元,同比分别增长14.1%、9.7%、-1.1%、6.0%、4.7%。

(一)国有资产质量效益稳步提升。全省地方国资国企主动作为、攻坚克难,积极应对经济下行压力,全力以赴稳增长提质效,推动国有经济稳中有进、稳中向好。一是规模实力显著增强。“十四五”以来全省地方国有企业资产总额连续迈过10个万亿台阶,总额较“十三五”末增长96%,涌现出一批综合实力强的大企业大集团,42户一级企业资产规模超千亿元,四川发展、蜀道集团、成都兴城集团等6户企业超3000亿元。二是经济效益实现历史最好水平。2024年全省地方国有企业营业总收入较“十三五”末增长87%,利润总额较“十三五”末增长35%。2024年,省属企业上缴国有资本收益达22.52亿元。蜀道集团、五粮液集团等6户企业利润总额超50亿元。三是投资拉动强劲有力。坚持大抓项目、抓大项目,省属企业2024年完成投资2900亿元、同比增长7.1%,“十四五”以来累计完成投资1.2万亿元,承担省重点项目132个,推动天府国际机场、成自宜高铁、金沙水电站、天府云数据产业基地等一批重大项目相继建成投运。充分发挥成都“双机场”等枢纽优势,2024年成都国际航空枢纽旅客吞吐量超8700万人次、货邮吞吐量近103万吨,稳居全国“航空第三城”。四是运行质量明显优化。企业投入产出效率不断提升,全员劳动生产率45万元/人、较“十三五”末增长31.4%。持续推进成本管控专项行动,深化“两金”压降和亏损治理,清理退出“两非两资”企业275户。五是上市公司质量持续提升。实施国有上市公司提质增效行动计划,一企一策、分层分类规划省属控股上市公司发展路径。截至2024年末,全省地方国资监管国有企业控股上市公司达47家、总市值1.36万亿元,其中,省属企业控股上市公司累计达14家(2024年新增宏达股份、红旗连锁2家上市企业),市值2972亿元、同比增长27.87%。

(二)国有资本布局结构持续优化。聚焦国有资本“三个集中”,有进有退调存量、优增量,持续优化产业、空间和企业布局,更好支撑现代化产业体系建设。一是优化产业布局。构建全省国资三级规划体系,推动国有资本向重点领域和关键环节集中。实施国有企业六大优势产业提升行动、省属企业战略性新兴产业培育行动。推动省属企业在战新产业、六大优势产业等领域组建产业投资基金,四川能源发展集团宏明电子公司被评为智能传感器省级链主企业。二是加快区域布局。全面落实“五区共兴”发展战略,聚焦基础设施、绿色能源、金融资本等领域,持续深化“央地合作”,2024年四川与国机集团、中国商飞等4户中央企业签约项目投资金额超120亿元,“十四五”以来中央企业累计在川投资244个重大项目、签约投资额超1.2万亿元,推动中国中铁股份有限公司等8家中央企业在川新设区域总部或重要分支机构,中央企业在川设立各级企业1900余家、资产总额超4万亿元;全面推进“企地合作”,组织国企南充行、泸州行等活动,“十四五”以来累计推动国资国企与全省16个市(州)举行全面合作签约、签约金额超1万亿元。三是扩展海外布局。着力深化开放合作、以大开放促大发展,建立四川省国有企业融入“一带一路”建设合作发展协调机制,组织8户省属企业参加“2024尼泊尔投资峰会”。

(三)企业科技创新取得新突破。围绕打造西部地区创新高地,聚焦培育发展新质生产力,持续强化科技创新政策支撑、主体培育、成果转化,扎实推动科技创新和产业创新深度融合。一是加强关键核心技术攻关。围绕人工智能、航空航天等全省六个重大科技专项,省属企业成功打造首批20户原创技术策源地企业,实施国省级科技项目累计214个,形成高价值专利近800件,在集成电路、高端仪器设备等“卡脖子”关键核心技术攻关上取得重大突破。原省能投集团、蜀道集团荣获2024年国家技术发明奖一等奖1项、国家科技进步奖二等奖2项,省属企业累计获得国省级科学技术奖67项,国省级重点研发计划项目500余项。二是推动产学研深度融合。健全企业研发投入稳定增长机制,2024年省属企业的研发投入经费达96.55亿元,较“十三五”末实现翻番。健全产学研成果对接和产业化机制,建成“关键器件中试基地”等中试平台7个、行业研发中心等国省级“国企+”创新平台113个,依托高校院所建设科技创新园区17个。积极推进首台(套)、首批次、首版次首试首用,认定“三首”产品23个。截至2024年末,省属企业有国家高新技术企业118家、专精特新中小企业34家、专精特新“小巨人”企业11家,较“十三五”末分别新增59家、27家和8家。三是科技成果应用加速转化。深入实施科技创新“两新”行动,组建四川科创投资集团,推动构建“蜀资蜀创”创新矩阵,加快建设“蜀创源”科技创新基地,建成投运西南科技成果转化创新服务平台,累计完成转化技术交易781宗、交易额超118亿元。用好与清华大学共同发起组建的100亿元高校科技成果转化基金,搭建人工智能子基金,在七大行业领域已储备80余只子基金项目和60余个重点跟进的直投项目。实施“智改数转”全覆盖行动,省属工业类企业关键工序数控化率达70%以上,建成行业型数字化转型促进中心6家,遴选76个数字化转型优秀场景在全省推广。开展“人工智能+”行动,向社会公开人工智能、航空航天等4个领域2批产业应用场景开放清单。

(四)国资国企战略支撑、民生托底功能显著增强。全省国资国企聚焦服务“国之大者”“省之大计”,坚决扛牢政治责任和社会责任,在托底性帮扶、能源保供、抢险救灾、稳岗就业等大战大考中冲锋在前、勇挑重担。一是服务重大战略更加有力。加力成渝地区双城经济圈建设,深化川渝国资国企合作,川渝共同产权市场互联网平台累计成交金额3263亿元,推动成渝地区双城经济圈发展基金成功落地8只子基金、总规模超100亿元。围绕打造国家重要初级产品供给战略基地,启动建设全国规模最大、资源潜在价值最高钒钛磁铁矿——攀枝花红格南矿,全面提速推进乐山北、洪雅两个区块石油天然气勘探开发。二是托底性帮扶成效明显。完善国企“1+1帮1”机制和“矩阵式”帮扶模式,组织包括在川央企在内的78户国有企业,托底性帮扶全省39个欠发达县域,坚持企业擅长与地方急需相结合,在欠发达县域注册公司101户,帮扶实施产业投资超460亿元。举办国资国企托底性帮扶巴中、阿坝、甘孜县域项目签约仪式,协议金额近4000亿元,进一步增强帮扶县域造血功能。三是民生保障可感可及。扛牢能源保供责任,持续优化四川能源结构,稳步推进陇电、疆电、藏电入川项目,超额完成煤炭、发电等能源年度供应任务,有力保障全省迎峰度夏电煤电力安全稳定。切实抓好稳岗就业,“十四五”以来累计推动就业12.2万人。省属企业服务地方战略、维护社会和谐、增进民生福祉、承担社会责任,持续开展公益性业务。

二、深化国资国企改革情况

聚焦制约国资国企高质量发展的体制机制障碍和深层次矛盾,全面推进国企改革深化提升行动,高标准实施省属企业重点领域改革,推动制约我省国资国企改革发展的一批体制机制问题得到有效解决。

(一)国企改革深化提升行动和专项改革高质量推进。聚焦强功能、补短板、壮筋骨,统筹打好功能使命性改革、体制机制改革和“一企一策”改革“组合拳”。一是高位推进“1+8”重点领域改革。围绕推动解决省属企业布局结构不优、产业引领支撑不强、科技创新能力不足等问题,统筹推进战略性重组、推进专业化整合、盘活闲置低效资产、优化国有资产监管4大类、9个领域重大专项改革,推动川投集团、省能投集团成功重组整合,设立四川能源发展集团。“一业一企”专业化整合,组建四川数据集团、蜀道轨道交通集团等一批领军企业。稳妥推进锦弘集团47宗闲置低效土地资产盘活利用,转增企业资本金17.1亿元。聚焦项目投资、资金管理等4个重点领域,制定省属企业管理提升方案,推动以小切口解决大问题。二是聚力攻坚国企改革深化提升行动。紧盯“1+N+N”改革体系及237项改革台账任务,实施对标世界一流价值创造行动等11个专项行动,制定打造原创技术策源地政策体系等17个配套政策,截至2025年6月末,我省完成93%的改革主体任务。我省系统集成改革、深化校企合作等经验做法被推广运用,加快打造“走出去”标杆等9个改革典型案例入编全国改革案例集,“科改行动”“双百行动”企业达21户、总户数位列全国地方前列,“科改企业”宏明电子、九洲卫星导航连续3年被国务院国资委考核为“标杆”等次。三是深入推动“一企一策”精准改革。深化分类改革,明确省属企业改革方向和重点,推动投资运营类企业发挥引领带动作用,四川发展加快专业化深度整合,做大做强生态环保、先进材料、生物医药、航空航天四大实体产业。加快基础设施类企业转型升级,省港投集团顺利上线“四川省多式联运数智平台”,加快构建全省铁公水空全要素物流数据交互体系,实现“一地汇聚、全省共享”。推动现代服务类企业提升市场竞争力,川航集团引入战略投资者五粮液集团,实现增资50.48亿元,联合各股东增资川航股份120亿元。

(二)市场化经营机制改革持续深化。加快建立灵活高效的市场化经营机制,推动“三项制度”改革在更大范围、更深层次破冰破局。一是推动企业干部实现“能上能下”。开展经理层成员任期制和契约化管理深化提升行动,出台“1+4”配套文件,印发契约文本操作要点,省属企业经理层成员任期制和契约化管理完成率达100%,有效落实经理层谋经营、抓落实、强管理主体责任。推动省属企业刚性落实签约、考核、退出等管理机制,省属企业“两书一协议”签约率达100%。优化企业总部机构设置和规范子公司管理,省属企业用工总量、总部中层管理职数、总助级高管数量同比压降13.5%、18.9%、45.1%,子公司数量减少211户、下降7.2%。二是员工能进能出、收入能增能减的长效机制基本建立。坚持以三项制度改革激活“三能”机制,省属企业全员绩效考核实现100%、新聘任管理人员竞争上岗率达100%,因考核不达标被转岗、降级、退出或调离2000余人。强化工效联动,实现薪酬与效益效率双挂钩、同增减,省属企业集团领导班子绩效薪酬占比超67%,中层管理人员绩效薪酬占比超50%,专业技术人员薪酬年均增幅达14.6%。调整收入分配结构,薪酬分配向作出贡献的创新研发团队、高技能人才、一线艰苦人群倾斜,提高关键岗位薪酬竞争力,穿透监管薪酬过高偏高子企业负责人,合理调节过高收入。三是中长期激励力度持续加大。出台《四川省省属监管企业实施中长期激励的指导意见》,打好“3+3”中长期激励“组合拳”,鼓励企业通过超额利润分享、项目跟投、虚拟股权激励等方式,把员工利益同企业经营目标、项目成败进行深度绑定。华海清科、蜀道装备等225户企业实施中长期激励,省属企业控股上市公司实施股权激励比例达42.86%,有效激发关键核心人才创新创造活力和干事创业激情。

(三)党的领导党的建设全面加强。把牢中国特色现代企业制度方向,着力强根铸魂、夯基固本,以高质量党建引领保障高质量发展。一是中国特色现代企业制度建设持续深化。推动党的领导有效融入公司治理各环节,省属企业“党建入章”应入尽入、“一肩挑”应挑尽挑,企业集团及重要子公司党委会议事规则和前置研究讨论重大经营管理事项清单完成率达100%,省属企业集团层面和子企业董事会实现“应建尽建”“外大于内”。持续强化董事会建设,构建完备制度体系,选优配强外部董事,截至目前已为省属企业集团层面配备专职外部董事9人、兼职外部董事54人。二是企业基层党建基础持续筑牢。创新实施“四川天府国企党建示范引领工程”,首批打造39个国企基层党建标杆,形成省港投集团“南向先锋”、川煤集团“红帽子工程”等一批富有四川特色的国企党建品牌,涌现出川航“英雄机长”刘传健等先进典型。制定党建与生产经营深度融合、项目党建、混改企业和驻外机构党建工作等指导意见,创新“链上党建”模式,推动支部嵌入产业链、建在项目上,促进“党建链”与“创新链”“产业链”深度融合,激励党员干部在重大科技攻关、重大项目实施等急难险重任务中攻坚克难,国网四川电力“连心桥”共产党员服务队被中央宣传部授予“时代楷模”称号。三是优秀企业家队伍建设持续强化。坚持党管干部原则,认真落实国企领导人员“20字”选人用人标准,在“选育用管”上持续下功夫,着力培养讲政治的企业家和管企业的政治家,打造中国特色国有企业家队伍,省属企业集团及147户各级子公司选聘职业经理人344名,有效提升党的建设和经营管理水平。加强人才培育培养,全面推广四川省国资委党校“1+3+N”办学模式,依托省人才集团创办天府高级经理学院,建立中国大连高级经理学院西南教学基地,实现“党校铸魂+学院赋能”一体化融合发展。

三、国有资产监管情况

坚持“放得活”与“管得住”并重,持续优化监管方式,加强穿透式监管,提升专业化体系化法治化高效化监管效能,有力保障国有资产安全。

(一)国资监管体系不断健全。持续完善制度、组织、监督和在线监管等体系,加快建立统一规范、系统完整、上下协同、科学高效的国资监管体系。一是完善制度体系。以《企业国有资产法》《公司法》等法律法规为基础,结合我省地方国企监管实际,大力加强产权管理、财务监管、考核分配等基础管理制度建设,推进国资监管制度“立、改、废、释”,对省国资委成立以来的400多个规范性文件进行全面系统清理,编印《四川国有资产监督管理政策法规汇编》,形成了系统完备、科学规范、运行有效、上下贯通的国资监管法规制度体系。二是完善组织体系。出台《关于构建全省国资监管大格局 协同推进国有企业改革发展的指导意见》,提出构建国资监管大格局的“四川方案”,推动全省国资监管“一盘棋”,全省21个市(州)全部独立设置国资委,183个县(市、区)中有69个独立设置了国资监管机构,其他通过合署办公、职能整合有效落实国资监管责任主体。三是完善出资人监督体系。完善业务监督、综合监督、责任追究“三位一体”监督工作体系,构建以《省属企业违规经营投资责任追究办法》为总纲、《违规经营投资问题和线索查处工作指引》等为配套的“1+12”监督追责制度体系,推动省属二级以上企业实现责任追究机制全覆盖,形成事前制度规范、事中跟踪监控、事后监督问责的监管闭环。四是完善集中统一监管体系。基本完成省级党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管,截至2024年末,省级经营性国有资产集中统一监管比例为98.91%。同时,组织省属企业承接校办企业脱钩划转,原省能投集团、省国经公司和四川富润集团等高水平承接清华控股系企业、西南交大系企业、省属高校资产公司,实现高校与企业双向赋能、协同发展。五是完善实时在线监管体系。持续强化“四川国资云”建设,统一全省国资监管数据标准、系统接口规范,打通各企业、各市(州)国资监管信息节点,构建全省国资监管“一张网”,建成涵盖“三重一大”决策运行、产权管理、科技创新等32个业务监管系统2800多个指标的四川国资实时在线监管平台,市(州)国资委、省属企业全部投入使用,全省地方国有企业接入平台达1万户。

(二)国资监管效能进一步提升。积极探索国资监督新途径新方式,强化企业产权、财务和境外投资等重点领域监督,加大违规责任追究力度,有效维护出资人合法权益。一是监管基础有效夯实。强化国有产权基础监管,开展全省地方国有企业资产清查,摸清国资“家底”;严把产权登记入口关,规范资产评估管理,建强西南联合产权交易所,严格规范进场交易,推动产权转让全方位“阳光运行”。目前全省产权市场累计交易额突破5000亿元,交易项目平均竞价率超78%,平均增值率约6.3%,实现国有资本增值300多亿元。强化企业司库建设,出台省属企业司库体系标准化建设指引,在全国率先推进结算型、管控型、价值型、战略型四类司库体系建设,提高资金运营效率;组织开展国资系统会计信息虚假问题专项整治行动,坚决杜绝会计信息重大失真。出台省属企业合规管理办法,率先在全国省级层面印发“风险、合规、内控”协同管理指引,全覆盖设立合规管理委员会、配备企业首席合规官,推动合规风险识别预警、审核审查、评估评价等形成闭环,坚决守住合规风险底线、红线;四川发展、原川投集团等企业成功通过合规管理体系“双认证”。二是重点领域监管更加有力。强化投资全过程监督,注重优化投前监管,加强投中监督和投后评价,修订省属企业投资监督管理办法、完善出台投资项目审核事项、“红线”清单等相关配套制度,建立项目投资联审机制,对不符合主业、投资风险与收益不匹配等项目坚决亮“红牌”。紧盯债务风险、资产负债率、债券违约风险等管控重点,开展财务穿透式监管,推动考核与财务联动核查,对空转贸易产生的虚增收入,坚决在经营业绩考核中予以剔除,防止企业“铺摊子”“赚快钱”。强化境外资产监管,出台省属企业境外子公司财务负责人委派暂行办法、全覆盖向省属企业境外子公司外派45名财务负责人;在全国率先创新设立境外国有资产监督管理机构,制定企业境外国有资产监督检查办法,组织对华西集团等企业12个境外项目实地开展综合监督检查,发现督促整改各类问题137项。强化采购监管,围绕解决国企采购管理不规范、招投标领域腐败等问题,推动建立“天府阳光采购服务平台”,通过信息化手段实现省属企业阳光采购全覆盖、采购信息全公开,有效防止暗箱操作、围标串标等问题。截至2024年末,采购平台接入省属各级企业715家,累计完成招标采购6.7万余次,交易规模达3650亿元。三是追责问责与容错免责协同推进。持续强化出资人责任追究,深入开展过度负债、控股不控权等突出问题专项整治,对7户省属企业下属子企业违规开展虚假贸易业务等问题开展责任追究,督促省属企业围绕员工违规兼职、违规经商办企业等问题开展追责328人次,完善管理制度113项,挽回经济损失7486万元。同时,修订出台《四川省属国有企业经营投资尽职合规免责事项清单(2024年12月版)》,明确18种容错免责具体情形,着力营造鼓励创新、宽容失败的良好氛围。

(三)企业国有资产管理评价体系持续完善。紧跟国企改革发展监管需要,持续优化企业财务绩效、债务预警和经营业绩综合评价等管理评价体系,国资监管系统性、针对性、有效性不断提升。一是优化负责人经营业绩考核评价体系。强化战略使命评价,构建由质量效益、功能价值等维度组成的战略使命评价指标体系,推动考核模式由以经济效益为主向经济效益、服务国省战略、新质生产力发展并重转变。强化分类考核,根据企业功能定位、行业周期、发展阶段等特点,制定更有针对性、更加个性化考核指标,实施“一类一策”“一业一策”“一企一策”,引导企业各展所长,实现功能更优、质量更高的发展。省属企业年度考核为A级企业6户、占省属企业33%;省属企业中有9户企业业绩升薪酬升、5户企业业绩降薪酬降。二是建立债务风险穿透式预警体系。率先建成全国地方国资首个债务风险监测预警系统,“一企一模型”构建涵盖投资、融资、日常经营全链条、全周期24个核心指标的监测体系,智慧生成企业债务风险指标综合测算指数和风险分析报告,以“红黄绿灯”形式直观预警风险等级,实现200余户集团及重点子企业穿透式动态监管,确保风险早预警、早定位、早处置。三是构建常态化财务绩效评价体系。制定省属企业财务绩效评价办法,坚持定量定性相结合,对标行业先进水平,围绕盈利回报、资产运营、风险防控、持续发展四个维度,科学确定16个核心指标绩效评价体系,分户形成评价报告,指出企业生产经营短板弱项,精准提出对策建议,促进企业提升核心竞争力。四是创新开展企业经营综合评价体系。综合运用企业改革、财务绩效评价、领导班子考核等国资监管成果,从经营效益、创新发展、管控保障等5个维度建立49项评价指标体系,2024年“一企一策”对省属企业精准“画像”,绘制综合经营能力雷达图,直观呈现企业经营综合状况“仪表盘”,形成领导班子胜任力指数,将评价结果作为省属企业领导班子年度考核重要依据。

四、下一步工作安排

(一)坚定政治方向,坚持和加强党的领导党的建设。更好发挥中国特色现代企业制度优势,在完善公司治理中加强党的领导,坚持党的领导与公司治理有机统一,完善党委、董事会、经理层权责运行“一张清单”,持续提升董事会建设质量,优化外部董事队伍结构,不断提升现代化公司治理水平。深化“四川天府国企党建示范引领工程”创建成果运用,扎实开展项目党建、产业链党建,推进党建与生产经营融合互促。大力弘扬企业家精神,加强企业干部人才队伍建设,持续开展领军型、创新型、成长型企业家培养工程,示范举办国企年轻干部“红色薪火工程”培育项目,提升人才引育用留质效。推动深入贯彻中央八项规定精神学习教育常态长效,严肃查处靠企吃企、利益输送等腐败问题,营造风清气正、干事创业的良好发展氛围。

(二)稳增长提质效,全力推动国有经济运行持续回升向好。锚定“一增一稳三优化”目标不放松,大力实施提质增效,着力提升价值创造能力,抢抓国家实施一揽子增量政策机遇,拓展新的收入和利润增长点,形成更多有利润的收入、有经营现金流的利润。积极扩大有效投资,力争省属企业全年完成投资超2600亿元。大力实施国有企业科技创新引领突破行动,高水平运营蜀创源科技创新基地,充分发挥高校科技成果转化基金作用,推动更多优质项目在我省加快落地转化。开展成本管控专项行动和国有企业亏损治理,推动企业成本费用占营业总收入比重持续下降,力争实现亏损面、亏损额下降50%。

(三)聚焦主责主业,加快国有资本布局结构优化调整。强化规划引领和主责主业管理,统筹抓好“十四五”规划实施情况评估和“十五五”规划编制,深入开展新一轮省属企业主营业务优化调整,进一步明晰不同类型企业功能定位,推动把有限资源集中到核心业务和擅长领域上。强化重点产业链建圈强链支撑,围绕全省“15+N”重点产业延链补链强链,助力构建能源化工、先进材料等产业生态圈,瞄准新能源、低空经济等重点产业链持续发力;深入实施全省地方国有企业六大优势产业提升行动、省属企业战略性新兴产业培育行动,推动国资国企加快构建“支柱+新兴+未来”梯度接续的现代化产业体系。

(四)全面深化改革,进一步激发企业活力动力。高质量完成国企改革深化提升行动,确保在科技创新、产业控制、安全支撑等方面取得一批标志性成果。决战决胜“1+8”重点领域改革,扎实抓好四川能源发展集团子公司专业化整合,稳步推进科创、数据、旅游、轨道交通、建筑等涉改企业融合发展,真正实现“1+1>2”融合式聚变效应;最大限度盘活47宗闲置低效存量土地资产,切实提高国有资产价值;全面推进省属企业强化管理提升专项行动,加快打造一批“六优企业”;完善境外国有资产监管机制,推进“一处一中心”实质运行。持续深化市场化经营机制改革,推动全省地方国有企业普遍建立管理人员竞争上岗、全员绩效考核、员工市场化退出等制度,妥善处理好当前保就业、稳岗位同降本增效的矛盾,健全更加精准灵活、规范高效的收入分配机制。

(五)注重监督管理,有效防范化解重大风险。围绕增强核心功能、提升核心竞争力,修订国有企业功能界定与分类意见,建立国企履行战略使命评价制度,推进“一业一策、一企一策”考核。加强企业产权、投资、财务和房地产业务管理等重大事项穿透式监管,出台《关于加强省属监管企业房地产业务管理的通知》,常态化开展境外项目实地监督检查,推进市县地方平台公司科学化解存量风险,加快市场化实体化转型发展。持续抓好审计、巡视反馈问题整改,加大违规经营投资责任追究力度,切实发挥警示震慑作用。认真落实“三个区分开来”要求,完善容错免责机制,激励广大干部职工干事创业、担当作为。坚持“一类问题一方案”,着力抓好融资性贸易和虚假贸易、无关多元、多层架构等11类突出问题专项整治。更好统筹发展和安全,抓深抓实安全生产、防灾减灾、生态环保、维护稳定等工作,牢牢守住安全发展的底线。

(六)强化责任担当,切实增强战略支撑保障功能。围绕更好服务保障国家战略腹地建设,与中央企业和东部沿海企业开展东西合作共建和产业转移承接,持续推进外电入川,强化粮油、煤炭等重要初级产品供给和能源资源保供兜底。围绕成渝地区双城经济圈建设,深化川渝国资国企合作,加快成渝中线铁路等重大项目建设,高水平共建西部陆海新通道。充分发挥国企融入“一带一路”建设合作发展协调机制作用,推动更多四川智造、四川建造和川企品牌加快“走出去”。持续开展“国企市州行”活动,推动区域协同发展。深入开展国资国企托底性帮扶,持续加大“矩阵式”帮扶力度,以超常举措帮扶“后9县”,助力39个欠发达县域如期完成阶段性目标任务。扎实做好高校毕业生、脱贫家庭、残疾人等重点群体就业促进工作,力争全年新提供就业岗位4.5万个以上。